Ein Sommernachmittag am Antikriegshaus

Antikriegshaus

im Friedens- und Nagelkreuzzentrum Sievershausen

Kirchweg 4A

31275 Lehrte

Unsere Öffnungszeiten:

Während der Bürozeiten:

Mo-Fr 10.00-16.30

( 05175 / 5738

1 info [at] antikriegshaus.de

Die Zeiten für Ausstellungen

und Veranstaltungen können

abweichen

|

22.01. OFFeNe HEIDe Rundbrief Februar 2026

16.01. Church and Peace Einladung zur Europäischen Konferenz „Heilung von Konflikten“

30.11. Combatants for Peace Unterstützt uns im Kampf gegen jede Art von Terrorismus

19.11. Netzwerk Erinnerung und Zukunft Zusammen Zukunft schaffen

19.11. Oskar Ansull Buchpräsentation am Sonntag: Über die Literatur der Celler

Friedenszentrum Braunschweig Ich soll Soldat werden?

28.10 UNITED4RESCUE Schiffspost im Oktober 2025

25.10. OFFeNe HEIDe Rundbrief OFFENe HEIDe zum 386. Friedensweg

20.10. Netzwerk Erinnerung und Zukunft in der Region Hannover Kurzfristige Veranstaltungshinweise

11.09. Evangelische Friedensarbeit im Raum der EKD EKD-Friedensbeauftragter: Das Gebet für den Frieden in der Ukraine verstärken

|

|

Bankverbindung für Spenden Evangelische Bank eG

|

Ein Sommernachmittag am Antikriegshaus

![]()

![]()

|

Stellungnahme der AGDF zum völkerrechtswidrigen Angriff der USA auf Venezuela:Bruch des Völkerrechts nicht mit zweierlei Maß messen!Pressemitteilung vom 4. Januar 2026 |

![]()

Liebe Freunde,

In den letzten Tagen des Jahres 2025 dominierten hier nicht Friedensinitiativen, sondern der Siedlungsausbau die Schlagzeilen. Das israelische Sicherheitskabinett genehmigte kürzlich 19 neue Siedlungen im besetzten Westjordanland. Dies ist Teil einer umfassenderen Initiative, die zu einem starken Anstieg der Siedlungszahlen geführt und von zahlreichen Ländern und internationalen Organisationen als Bedrohung für die Friedensperspektiven verurteilt wurde.

Gleichzeitig warnten palästinensische Behörden vor Plänen zum Bau Tausender weiterer Siedlerwohnungen im zentralen Westjordanland, auch in der Nähe von Jerusalem. Palästinensische Vertreter befürchten, dass diese Projekte palästinensische Gemeinden weiter isolieren und die Möglichkeiten für einen zusammenhängenden Staat in der Zukunft einschränken. Weiterlesen: Der Kampf für Gerechtigkeit und Frieden geht weiter

Wir schließen dieses Jahr mit gemischten Gefühlen ab. Wir trauern um den entsetzlichen Anschlag auf die jüdische Gemeinde in Sydney, der sich gegen eine Chanukka-Feier richtete. Es gibt keine Rechtfertigung für die Tötung von Juden, und wir stehen in voller Solidarität mit den trauernden Familien und der Gemeinde. Weiterlesen: Eine besondere Weihnachtsbotschaft aus Bethlehem 2025

![]()

![]()

Zum Internationalen Tag der Menschenrechte (10. Dezember) fordern mehr als 250 deutsche Organisationen, darunter die Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden (AGDF), die Bundesregierung auf: Menschenrechte wahren - Versprechen halten! Nehmt die Schutzsuchenden aus Afghanistan mit Aufnahmezusage endlich auf!

„Tun Sie jetzt alles in Ihrer macht Stehende, um die Afghaninnen und Afghanen mit Aufnahmezusage bis Jahresende nach Deutschland zu holen“, heißt es in dem Offenen Brief, der namentlich an die Bundesminister Alexander Dobrindt und Johann Wadephul gerichtet ist.

![]()

„Komm den Frieden wecken“ Ein Weckruf, der weiterklingt

![]()

![]()

Der Kampf um die Ernte: Wenn der Lebensunterhalt zum Widerstand wird

Letzte Woche, zu Beginn der Olivenernte, kehrten die Combatants for Peace zu einem kleinen Olivenhain nahe Bethlehem zurück – dem Land unseres palästinensischen Koordinators Jamil Qassas. Seit über zwei Jahren konnte seine Familie ihre Bäume nicht erreichen, da der Hain zwischen Siedlungen im Gush-Etzion-Block liegt – einem Gebiet, dessen Zugang für Palästinenser seit Oktober 2023 zunehmend eingeschränkt wird.

Als wir ankamen – Palästinenser und Israelis gemeinsam – sahen wir, dass viele Bäume verdorrt und ihre Früchte abgestorben waren. Dennoch ernteten wir so viele grüne Oliven wie möglich und erzielten so eine kleine, aber bedeutsame Ausbeute. Kurz nachdem wir mit der Ernte begonnen hatten, traf das Militär ein. In einer zynischen Aktion, die wir wöchentlich erleben, erklärten Soldaten das Gebiet zur „militärischen Sperrzone“, befahlen allen, es zu verlassen, und verhängten Geldstrafen gegen die Eigentümer, weil sie sich auf ihrem eigenen Grundstück aufhielten.

![]()

![]()

Die Gewalt im Mittelmeer hält an: Wieder haben libysche Milizen, die oft als „Küstenwache“ auftreten, auf Schutzsuchende und Helfer:innen geschossen! Nach dem schweren Beschuss der Ocean Viking Ende August wurde Anfang September auf die Sea-Watch 5 ein Schuss abgegeben – kurz nach einer Rettung. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Erschreckender war ein Angriff am 12. Oktober: Libysche Milizen der Gruppe Tariq Ben Zeyad beschossen ein Holzboot mit rund 140 Flüchtenden, bedrängten und rammten es. Ein 15-jähriger Junge erlitt einen Kopfschuss. Er überlebte schwerstverletzt und liegt im Koma, zwei weitere Menschen wurden ebenfalls von den Kugeln getroffen. Trotz eindringlicher Notrufe reagierten die staatlichen Rettungsstellen in Malta und Italien nicht. Ohne Hilfe ließ man die Verletzten in Richtung Italien weiterfahren. Erst nach 24 Stunden rettete Italien die Menschen und brachte sie nach Pozzallo (Italien). Alarmphone und Sea-Watch veröffentlichten im Nachgang erschütternde Videoaufnahmen des Angriffs.

Der neue Vorstand im Antikriegshaus (v.l.): Jens Ussat, Armin Brandes, Lutz Krügener, Otto Dempwolff, Jürgen Keuneke, Henning Menzel, Thomas Müßel. Auf dem Foto fehlt Thorsten Leißer.

![]()

![]()

| Menschen, für die das Leben nach der Flucht weitergeht und die ihr Weg nach Deutschland geführt hat, erzählen von ihren Hoffnungen, Träumen und der Realität ihres Lebens in der neuen Heimat. Wenn es um das Sterben und das Leid geht, das sie auf ihrer Flucht erlebt haben, fehlen ihnen oft die Worte. Über vieles können sie kaum sprechen. Und dass ausgerechnet sie überlebt haben, bleibt ihnen häufig selbst ein Rätsel. Ihre Geschichten sind Zeugnisse unvorstellbaren Leids, aber auch eines unbändigen Lebenswillen. |

![]()

|

![]()

Eine Million für den Frieden

Pressemitteilung der Beauftragten für Friedensarbeit im Haus kirchlicher Dienste der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers

„Die Friedensorte sind Leuchttürme für das gesellschaftliche Engagement einer Kirche, die auch tut, was sie predigt“, so Oberkirchenrat Dirk Stelter im Bericht zu den Friedensorten der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers vor der Landessynode im November 2020. Das Kirchenparlament hat erneut eine Million Euro für die Arbeit in den Begegnungsorten des Friedens bewilligt, trotz Haushaltskürzungen und Corona-bedingten Einsparungen. Am heutigen Donnerstag tagt nun erstmals der Vergabeausschuss „Friedensorte“ für die Konsolidierung und Begutachtung der Arbeit in der zweiten Phase. Er löst den Vergabeausschuss „Friedenswege“ ab, der in der ersten Phase für die Mittelvergabe zur Einrichtung der Friedensorte zuständig war. Die Synode hatte in den Vorjahren bereits 1,2 Millionen Euro bewilligt.

Landesbischof Ralf Meister unterstützt den Prozess auf dem Weg zur „Kirche des gerechten Friedens“ und sagt: „Konsequente, sichtbare und wirksame Schritte zu mehr Gerechtigkeit, zu mehr innerem und äußerem Frieden und für die Bewahrung der Schöpfung sollten unser Beitrag als Kirche zu diesen Menschheitsfragen sein. Die Friedensorte sind ein wichtiger Beitrag auf diesem Weg, in diesen bedrohlichen Zeiten bedeutsamer denn je.“

Mit der jüngsten Entscheidung der Landessynode geht die Landeskirche ihren Weg konsequent weiter, den sie im November 2016 bei der „Friedenssynode“ in Osnabrück beschlossen hatte. Frau Dr. Karin Köhler, Vorsitzende des Vergabeausschusses Friedensorte, dazu: „Die Synode wollte immer eine Friedensarbeit aufbauen, die nah bei den Menschen ist, vor Ort etwas bewegt, in der Fläche der Landeskirche sichtbar wird und qualifizierte Akzente in der Gesellschaft und den Kirchen setzt. Dies ist mit den Referentinnen und Referenten an den Friedensorten und im Haus kirchlicher Dienste so gut gelungen, dass wir zum Vorbild innerhalb der EKD wurden. Deshalb muss diese Arbeit verstetigt werden.“

Seit Mitte 2018 werden sechs Friedensorte unterstützt. 2019 ist mit dem Evangelisch-lutherischen Missionswerk (ELM) in Hermannsburg und dem Aufbau eines Friedensweges ein siebter Ort hinzugekommen. Seit 2020 wird in der Friedensstadt Osnabrück ein achter Friedensort aufgebaut.

Bis Ende April 2021 wird der Vergabeausschuss die Friedensorte begutachten. Im Anschluss entscheidet das Gremium, wie die Förderung der einzelnen Orte bis Ende 2024 ausgestaltet wird. „Die Synode hat mit ihrem mutigen Beschluss die notwendigen Voraussetzungen für eine Verstetigung geschaffen“, sagt Lisa Gellert, die neue Beauftragte für Friedensarbeit im Haus kirchlicher Dienste der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers, die seit dem 1. Januar als Ansprechpartnerin für die Friedensarbeit der Landeskirche Hannovers zur Verfügung steht.

Rückfragen bitte an:

Lisa Gellert

Beauftragte für Friedensarbeit

im Haus kirchlicher Dienste der

Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers

Tel.: 0511 1241-560

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Hannover, 14. Januar 2021

Heute vor 76 Jahren, am 27. Januar 1945, befreite die Rote Armee das KZ Auschwitz. Bis heute steht der Name Auschwitz für das Grauen und die unvorstellbaren Verbrechen von Nazideutschland.

Wir mussten wegen der Corona-Beschränkungen leider das geplante Theaterstück "Ich lebe doch noch – die wahre Geschichte der Hanna Mandel" des odos-theater absagen, mit dem wir eine Erinnerung an die dunkle Zeit der NS-Verbrechen auf die Bühne bringen wollten. Wir werden das nachholen!

Als schmalen Ersatz ein kurzer Abschnitt aus dem Buch "Beim Gehen entsteht der Weg – Gespräche über das Leben vor und nach Auschwitz", das die Grundlage für das Theaterstück darstellt. Hanna Mandel erzählt in diesem Buch im Gespräch mit dem Historiker und Theologen Norbert Reck von ihrem Leben. Die ungarische Jüdin Mandel ist 1944 von der SS verschleppt worden, überlebte jedoch anders als der Großteil ihrer Familie das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau, weil sie, die 17-Jährige, als Zwangsarbeiterin ausgebeutet werden konnte. Mandel überlebte tief traumatisiert und lernte erst nach und nach, von den Geschehnissen zu berichten.

"Mir geht es um das Nachdenken über Erfahrungen, vor allem darüber, wie Hass und Vorurteile mörderisch werden können. Ich hab es doch am eigenen Leibe erlebt. Und der Hass ist immer noch da, die Gewalt ist noch da, auch heute. Deshalb interessiert es mich wenig, wie lange welches KZ existiert hat, wie viele Gefangene dort waren und all so etwas. Mich interessiert: Woher kommt die Gewalt? Was sind ihre Wurzeln? Was ist mit uns Menschen, dass wir uns gegenseitig so zerstören? Wie konnte es passieren, dass eine Partei, die den Hass als Programm hatte, an die Regierung kam? Und was können wir tun, damit der Hass weniger wird? Wir kann es sein, das Politiker auch heute mit ausländerfeindlichen Parolen Wahlkampf machen? Warum lassen wir das zu? Wovor fürchten wir uns denn? Das sind für mich die Fragen."

Das Friedenszentrum als Lernort:

Das Geschichtsfeld am Antikriegshaus

|

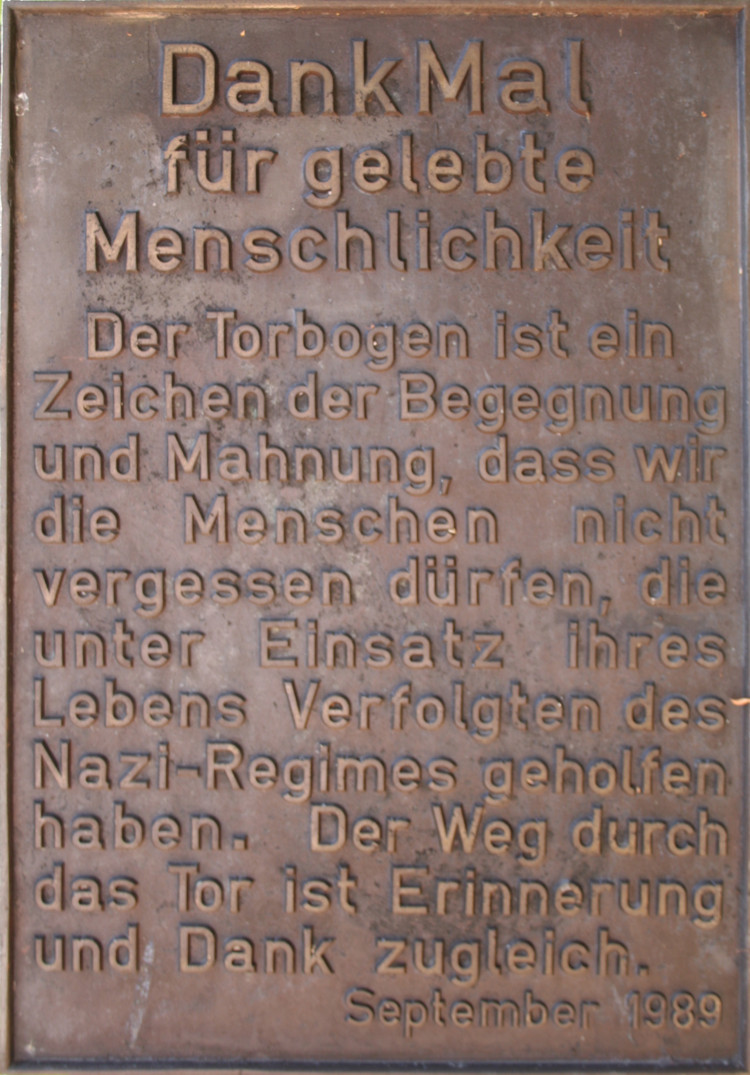

Das DankMal für gelebte MenschlichkeitDas DankMal hat die Form eines Torbogens, der auf dem südlichen Zuweg zum Antikriegshaus durchschritten wird. Der Torbogen wurde von der Künstlerin Margot Garutti entworfen und am 2. September 1989 eingeweiht. Das DankMal erweitert die Erinnerung an die Opfer von Antisemitismus, Diktatur und Völkermord. Es steht als Symbol für den Schutz und die Rettung Verfolgter während der NS- Gewaltherrschaft. Es will die Erinnerung an diejenigen Menschen wach halten, die – oft unter Einsatz oder Gefährdung ihres eigenen Lebens – Verfolgten geholfen haben: Versteck gewährt, Unterkunft geboten, eine neue Identität verschafft, zur Flucht verholfen oder Fürsprache für sie eingelegt haben. Viele Menschen, die in dieser Weise Menschlichkeit gelebt haben, sind bekannt; viele werden aber auch für immer ungenannt und unbekannt bleiben. |

|

||

|

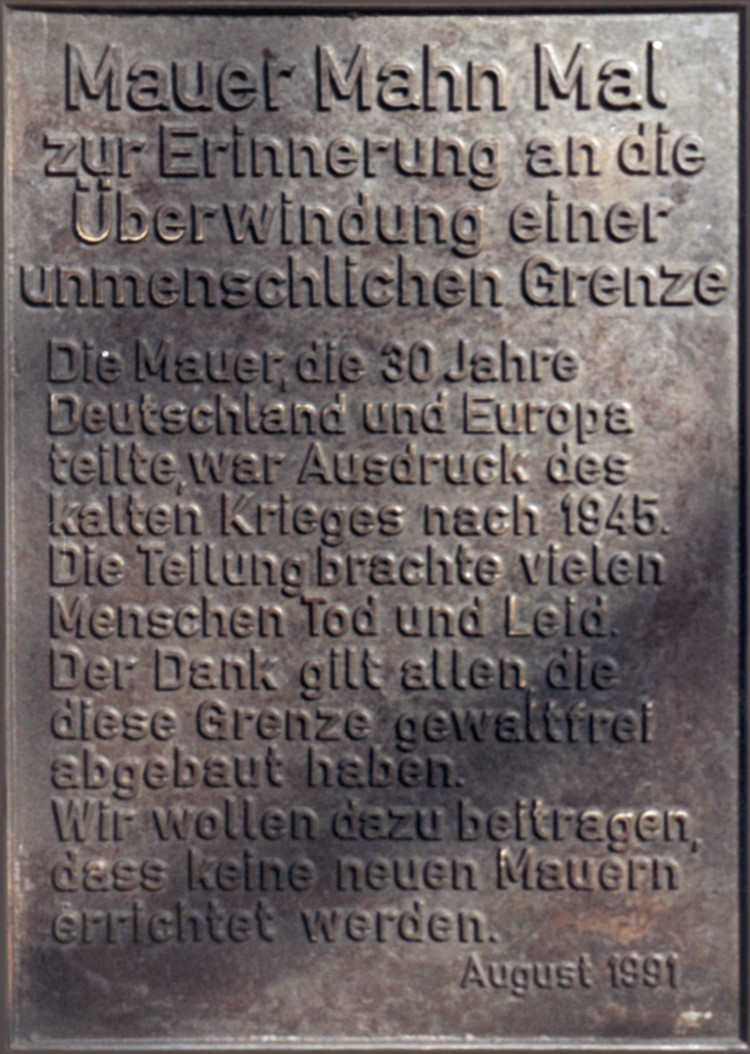

Mauer Mahn MalZur Erinnerung an die Überwindung einer unmenschlichen GrenzeDie Mauer, die 30 Jahre Deutschland und Europa teilte, war Ausdruck des kalten Krieges nach 1945. Die Teilung brachte vielen Menschen Tod und Leid. Der Dank gilt allen Menschen, die diese Grenze gewaltfrei abgebaut haben. Wir wollen dazu beitragen, dass keine neuen Mauern errichtet werden. (August 1991) Das Mauer Mahn Mal besteht aus drei Teilen der Berliner Mauer, die 1991 auf dem Gelände zwischen St. Martinskirche und Antikriegshaus aufgestellt wurden. Die einzelnen Elemente verbinden sich jedoch nicht mehr wie ehedem zu einer geschlossenen Mauer, sondern sind zu einem durchlässigen Kreis gruppiert worden. Diese Anordnung verweist auf die dreifache Aussage des Mauer Mahn Mals: Sie soll zum einen an das Leid und die Opfer dieser unmenschlichen Grenze erinnern, die mitten durch eine Stadt, ein Land verlief und zum Symbol der Teilung der Welt in Ost und West in den Jahrzehnten des Kalten Krieges wurde. Und die Familien und Freunde trennte, sie einander entfremdete und in der Logik des Kalten Krieges gar zu Feinden machte.

|

|

||

|

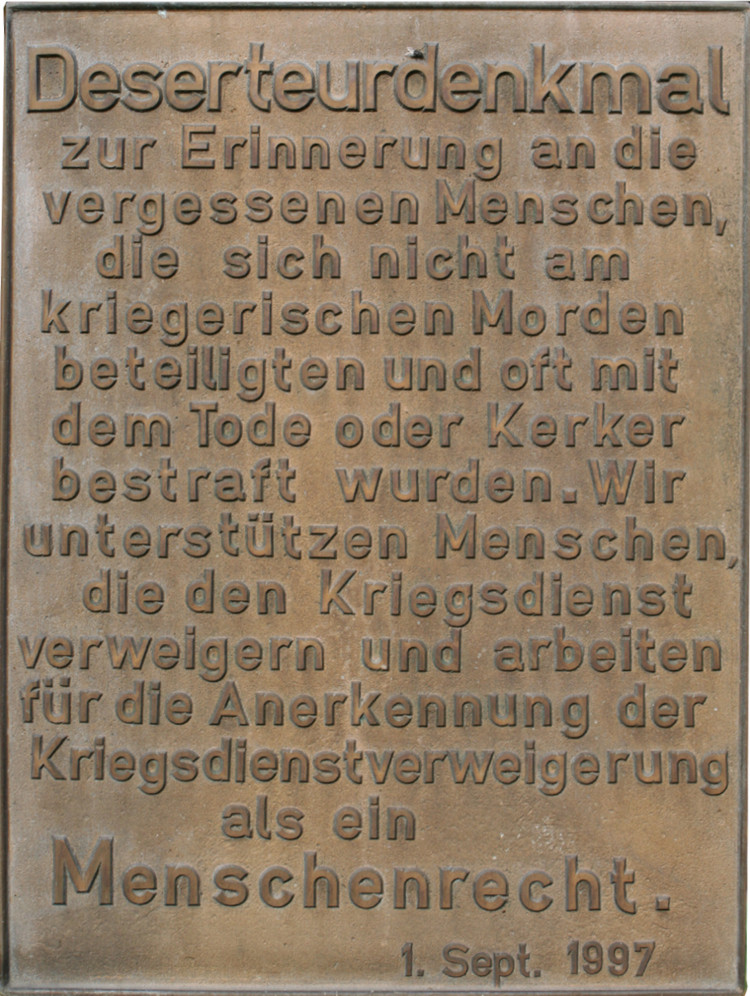

Das DeserteuerdenkmalDas zentrale Bauelement des Denkmals ist eine Mauer, die genau auf der Grenze zwischen dem ehemaligen Friedhof und dem früheren Pfarrgarten steht. Die Mauer zeigt dem Betrachter zwei gegensätzlich gestaltete Seiten. Die Seite zum ehemaligen Friedhof hin besteht aus einer grauen Betonwand. In die Wand ist ein Paar eiserner Fesseln eingelassen. Der Vorplatz ist gleichfalls betoniert. Die Mauerseite zum Pfarrgarten hin ist dagegen aus rotbraunen Ziegelsteinen errichtet. An einer Stelle ist die Mauer durchbrochen. Der Durchbruch zeigt die Umrisse eines Menschen. Die Vorderseite des Denkmals erinnert an einen Exekutionsplatz. Sie symbolisiert Kälte, Härte, Gewalt, Zwang und gewaltsames Töten. Die Rückseite versucht, Leben und Wärme auszudrücken. Der Durchbruch von der einen zur anderen Seite ist eng – mühe- und gefahrvoll, nur mit hohem persönlichen Einsatz zu leisten: „Für das Leben, gegen den Krieg.“ Das Denkmal ist ein Hinweis auf Menschen, die bis in die Gegenwart hinein die Teilnahme an jeder Form des Kriegsgeschehens verweigern und dafür Schmähung, Verfolgung, selbst Tod zu erdulden bereit sind. Auf der Lebensseite des Deserteur-Denkmals hat der Verein vor einigen Jahren einen Kirschbaum gepflanzt. Dieser Baum belebt nicht nur den alten Pfarrgarten, sondern erinnert zugleich auch an einen der prominentesten Deserteure des 2. Weltkriegs: an Alfred Andersch (1914-1980), der 1944 an der Italienfront desertierte und darüber in seinem Buch: Die Kirschen der Freiheit (1952) autobiographisch berichtet hat. |

|

||

|

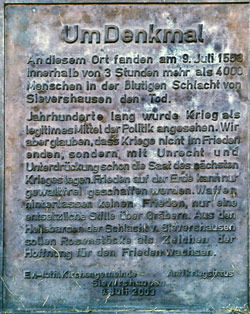

Das UmDenkmal auf dem SchlachtfeldAnlässlich des Gedenkens zum 450. Jahrestag der Schlacht von Sievershausen im Juli 2003 errichteten das Antikriegshaus und die Kirchengemeinde auf dem ehemaligen Schlachtfeld das UmDenkmal. Ein symbolisches Grab für die mehr als 4.000 Toten des 9. Juli 1553, errichtet aus Feldsteinen, die Kinder aus der Gemeinde auf dem Schlachtfeld eingesammelt haben, und die Skulptur "Hellebarden zu Rosenstöcken" des Sievershäuser Kunstschmiedes Falk Laxander stehen für das Umdenken, für die Umkehr vom Weg des Krieges. |

|